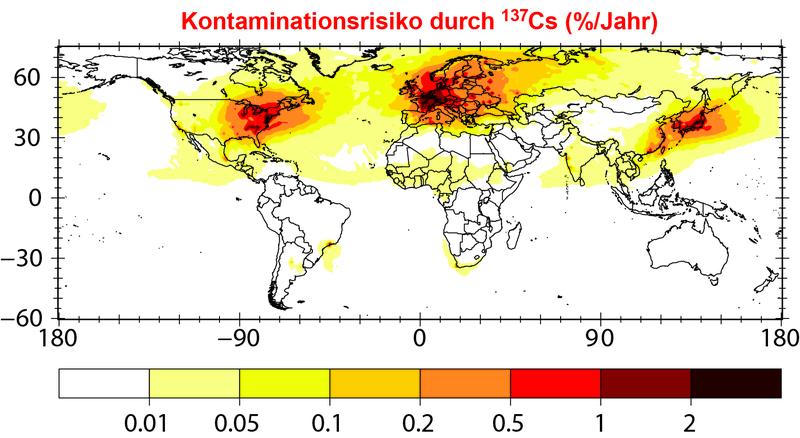

Notfalls mit einem Militärschlag will Israel das iranische Atomprogramm stoppen. So der israelische Verteidigungsminister nach einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen wie auch der Premier Netanjahu gegenüber dem US-Präsidenten Obama. Israel könne und werde einen atomar aufgerüsteten Iran nicht akzeptieren. Ein mögliches drohendes Szenario zeigt HIER die zu erwartenden Folgen ….

Nun scheint es, nach den Atomgesprächen in Istanbul im April einen Funken Hoffnung zu geben. Der Iran hat eine Fortsetzung der Gespräche angeboten. Israel fühlt sich allerdings nach wie vor vom Iran in seiner Existenz bedroht. Zu Recht?

Kann eine zivile Nutzung der Atomenergie ohne die Gefahr einer militärischen Nutzung überhaupt funktionieren?

Mit dieser Frage der sog. „Proliferation“ (= Verbreitung von waffentauglichen Kernmaterial und/oder dem Wissen und der Technik zur Herstellung und Anwendung) beschäftigte sich bereits früh der Nichtverbreitungsvertrag NVV.

Technischer Hintergrund

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Atombomben (von der Fusionsbombe „Wasserstoffbombe“ abgesehen, die jedoch technisch wesentlich aufwendiger ist):

– Uranbombe

– Plutoniumbombe

Problem Untrennbarkeit

Das Problem beim Bau einer Atombombe liegt zum einen bei der Zündung (die Beschaffung einer Neutronenquelle) und zum anderen bei der Beschaffung des spaltbaren Materials. Dies kann hoch angereichertes Uran (HEU) sein, hierbei muss die Anreicherung mindestens 80% betragen, oder Plutonium verwendet werden.

Natururan besteht zu etwa 99,3 % aus 238U und zu 0,7 % aus 235U. Für den Betrieb in Kraftwerken reicht eine Anreicherung auf ca. 3 bis 5 %. Erreicht wird die Anreicherungen nur über einen technisch sehr komplexen Ablauf: Aus dem Natururan wird das Gas Uranhexafluorid UF6 hergestellt. Dieses wird in Zentrifugen in die Teile mit den unterschiedlichen Uranvarianten getrennt. Die Trennung ist sehr zeitraubend und aufwendig, es müssen sog. „Kaskaden“ von Zentrifugen hintereinander geschaltet werden, um minimale Anreicherungen zu erreichen.

Sind die entsprechenden Anlagen vorhanden, ist es nur eine Frage der Zeit(dauer), ob der Anreichungsgrad 5 % oder 20 % (z.B. angeblich für en Forschungsreaktor im Iran) oder 80 % für eine Bombe erreicht ist.

Damit ist die „zivile“ Technik von der Waffentechnik untrennbar, wird über das Eine verfügt, hat automatisch das Andere in Händen.

Zwei Wege zur Bombe:

Weg „Schwerwasserreaktoren“

Dabei kann normales (Natur-) Uran verwendet werden, die technisch komplizierte Anreicherung entfällt somit. Allerdings muss zum Betrieb des Reaktors „Schweres Wasser“ verwendet werden (der Wasserstoff im Wasser hat dann ein zusätzliches Neutron im Atomkern). Im Abfall des Reaktors entsteht Plutonium, das abgetrennt werden kann. Das Problem hierbei ist die Herstellung oder Beschaffung des „Schweren Wassers“.

Weg „Anreicherung“

Hierfür muss das Natururan zunächst wie oben angereichert werden. Die Zentrifugen laufen einfach länger bis 80 % Anreicherung erreicht sind …

In der Vergangenheit versuchten die meisten Regime, die Atomwaffen anstreben, beide Wege.

Nichtverbreitungsvertrag NVV

Die verhängnisvolle Gefahr durch die Atomenergie war frühzeitig erkennt. Die damals „Mächtigen“ versuchten „die Geister in der Flasche zu halten bzw. zumindest wieder in diese einzufangen“. Grundlage dafür war der sog. „Atomwaffensperrvertrag“, korrekter „Nichtverbreitungsvertrag“ NVV[1] (engl.: NPT).

Die Pflicht zur Abrüstung bei den Atomwaffenstaaten

Am 8. Juli 1996 entschied der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag, dass eine rechtliche Pflicht bestehe, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und abzuschließen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen“. (Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrags, NVV)

Als der Vertrag 1968 unterzeichnet wurde, legte er den damaligen Atomwaffenstaaten (USA; UdSSR, China, Großbritannien, Frankreich) die Verpflichtung auf, schnellstmöglich die vollständige Abrüstung aller Atomwaffen umzusetzen. Darüber hinaus vereinbart er die Zusammenarbeit der Vertragspartner bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Die aktuellen Atommächte stellen sich jedoch quer und verhindern jeglichen substantiellen Fortschritt in Richtung vollständiger nuklearer Abrüstung.[2]

Dem NVV gehören 190 Staaten an, drei Staaten sind nicht Mitglied: Indien, Pakistan und Israel (Nordkorea hat im Januar 2003 – rechtlich völlig einwandfrei – seinen Rückzug vom Vertrag erklärt). Deutschland trat dem Vertrag am 2. Mai 1975 bei. 1995 beschlossen die Vertragsstaaten die unbegrenzte Gültigkeit des Vertrages.

Ein wichtiger Schritt nach vorne wurde am 24. September 2009 getan: Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig eine Resolution zur vollständigen nuklearen Abrüstung und zum Kampf gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen verabschiedet. Damit erklärt der Sicherheitsrat „eine Welt ohne Atomwaffen” zu seinem vorrangigen Ziel und bekräftigt die Zielsetzung von 1968.

Verleugnung der Proliferationsgefahr

George W. Bush forderte 2008 mehrere hundert neue Atomkraftwerke, wobei auch Länder der Dritten Welt („nukleare Partnerschaften mit Entwicklungsländern“)[3] als Standorte diskutiert werden. Aufgrund der heute schon absehbaren Verknappung von Uran soll dabei die Brütertechnologie verwendet werden. Das bedingt aber die Erzeugung von Plutonium.

Sarkozy ging in den letzten Jahren, zumindest vor Beginn des „Arabischen Frühlings“, einen ähnlichen Weg, AKWs sollten in etliche nordafrikanische Länder exportiert werden, häufig im Tausch gegen Uranvorkommen, denen es Frankreich mangelt.

Damit betreiben die USA und Frankreich das Gegenteil dessen, was die USA von Iran auch heute noch fordern, denn damit würden diesen Ländern die Technologien zumindest teilweise zur Verfügung gestellt, deren Nutzung Iran verweigert werden. Das Recht auf die sog. „Zivile Nutzung“ steht laut NVV jedem Unterzeichner zu, dies ist sogar zu „unterstützen“

Zudem ist nicht berücksichtigt, dass auch vermeintlich stabile Länder binnen weniger Jahre ins Chaos stürzen können (siehe Zimbabwe, Ruanda, Kenia und die Elfenbeinküste) und Technologie wie Spaltmaterial damit in die Hände von „Schurken“ fielen.

Beispiele für Proliferation

Die frühen „Sünden“

Südafrika verfügte auf dem Höhepunkt der Apartheidpolitik, obwohl politisch isoliert, über Atomwaffen. Das Land, das sechs Atombomben hergestellt hatte, gab sein Programm in den 1990er-Jahren auf. Ein Schlüsselprojekt war die südafrikanische Urananreicherungsanlage Pelindaba, die nach deutschem Vorbild gebaut wurde.

Brasilien arbeitete immerhin zeitweise an der Entwicklung von Atomwaffen. Ein führender Wissenschaftler sagte aus, die Armee habe vor „15 Jahren kurz vor dem Bau der Atombombe“ gestanden. Das geheime Projekt soll von den Militärs nach dem Ende der Militärdiktatur ohne Kenntnis der demokratischen Regierung weitergeführt worden sein und wurde schließlich nach seinem Bekanntwerden 1990 von dieser gestoppt.

Auch Argentinien (potentieller Kriegsgegner) arbeitete offenbar zeitweise an der Entwicklung der Atombombe.

Nordkorea verfügt über Material für mehrere Atombomben und hat bereits mindestens zwei, die erste allerdings wenig erfolgreich, gezündet. Der Dauerkonflikt mit dem Nachbar Südkorea und dessen Schutzmacht USA droht jederzeit, wie schon mehrfach in den letzten Jahrzehnten, zu eskalieren. Nordkoreanischen Wissenschaftlern ist es nach Angaben der Regierung im Sommer 2009 gelungen, die Endphase der Urananreicherung zu erreichen. Zudem werde Plutonium waffenfähig gemacht.

Pakistan und Indien standen mehrfach – beispielsweise im Jahre 2007 – dicht am Rande eines Krieges, der bei drohender Niederlage einer Seite in der Fortsetzung möglicherweise atomar ausgetragen worden wäre. Im Juli 2002 schien die Lage brisanter denn je: So forderten westliche Staaten Zehntausende ihrer Bürger auf, den Subkontinent zu verlassen. Englische und amerikanische Diplomaten und politische Emissäre der Europäischen Union belehrten in diesen Tagen pakistanische und indische Politiker mit Geheimdienststudien über die unmittelbaren Folgen eines nuklearen Schlagabtausches: Bei Einsatz aller indischen und pakistanischen Atombomben gegen die Bevölkerungszentren kämen bis zu zwölf Millionen Menschen ums Leben.

Am 10. März 2004 unterzeichnet Libyen ein Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag. Libyen hatte nach monatelangen Geheimverhandlungen mit den USA und Großbritannien am 19. Dezember 2003 seinen Verzicht auf Massenvernichtungswaffen bekannt gegeben. Am 8. März 2004 lieferte Libyen 16 Kilogramm hoch angereichertes Uran an Russland aus.

Auch gegen Syrien bestand der Verdacht, er betreibe ein geheimes Nuklearprogramm. Das Know-how zum Umgang mit dem Spaltmaterial soll aus der Atomfabrik in Hanau stammen. Im Jahre 2004 berichtete der SPIEGEL: Ein Ermittlungsverfahren Stockholmer Behörden sowie Recherchen der CIA begründen den schweren Verdacht, Schweden und Deutschland seien beteiligt.

Am 6. September 2007 bombardierten israelische Kampfjets Ziele in Syrien, nördlich der Kleinstadt At Tibnī am linken Ufer des Euphrat. Der Verdacht, dass ein in Bau befindlicher Atomreaktor (möglicherweise baugleich mit dem Reaktor der Kerntechnischen Anlage Nyŏngbyŏn in Nordkorea) getroffen und zerstört wurde, hat sich seither praktisch zur Gewissheit verdichtet.[4]

Kadir Khan

Seitens des „Vaters der pakistanischen Atombombe“, Kadir Khan, wurden die Baupläne auch an Dritte (sog. „Schurkenstaaten“ wie Libyen, belegbar an Nordkorea, vermutlich auch an Iran, aber unter Umständen auch an Terroristen)[5] weitergegeben. An Libyens Atomprogramm war Kadir Khan nachweisbar beteiligt: Die Pläne dazu wurden 2006 auf dem Computer eines schweizerischen Netzwerkes gefunden, das mit Kadir Khan zusammenarbeitet.[6]

Kadir Khan[7] lernte sein „Handwerk“ in Deutschland, Belgien (Doktortitel 1972 in Leuven) und den Niederlanden (Zentrifugenfabrik der Urenco-Gruppe).[8] An der Lieferung der nötigen Technologie nach Pakistan waren vornehmlich deutsche und schweizerische Unternehmen beteiligt.

Der Vater der pakistanischen Atombombe, Kadir Khan, lieferte nukleare Technologie und das relevante technische Know-how an Nordkorea, den Iran und Libyen, das wird von ihm selbst immer wieder behauptet.

Zumindest Nordkorea erhielt über das angeblich private Netzwerk von Khan ganze Zentrifugen zur Urananreicherung und Pläne für solche Maschinen. Das gab 2005 Pakistans Präsident Pervez Musharraf in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo unumwunden zu. Auf die Frage nach Berichten, denen zufolge Khan Nordkorea etwa 20 Zentrifugen zukommen ließ, sagte Musharraf: „Ja, Khan lieferte Zentrifugen, in Teilen und komplett.“ [9]

Israels Atomwaffen

Der NVV wurde von Israel niemals unterschrieben. Das Atomwaffenprogramm entstand mit französischer Unterstützung. Wie später beim Irak war Frankreich 1956 am Bau des Atomreaktors zur Herstellung von waffenfähigem Plutonium in Dimona beteiligt. Erstmals berichtete die CIA 1968, dass Israel mit dem Bau von Atomwaffen begonnen habe.[10]

1969 gab es eine Vereinbarung zwischen US-Präsident Richard Nixon und der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir: Die USA beenden die Inspektionen und „übersehen“ das Atomwaffenprogramm, Israel schweigt über sein Atom-Programm und testet die Bomben nicht. Seitdem betreibt Israel das Programm heimlich und verfolgt jede Äußerung darüber im eigenen Land mit schärfsten Strafen.[11]

Im Jom-Kippur-Krieg 1973 soll Israel mit dem Einsatz von Atombomben[12] gedroht haben („Samson-Option“).[13] Seit 1988 hat Israel einen Satelliten im Weltraum, sodass auch Ziele in den arabischen Ländern mit Jericho-Raketen getroffen werden können. Weiterhin wird vermutet, dass die Israelis taktische Mini-Nukes entwickelt haben.[14] Im September 1986 enthüllte Mordechai Vanunu,[15] ein technischer Angestellter des israelischen Atomkraftwerkes Dimona, der britischen Zeitung „The Sunday Times“, dass in Dimona mehr als 200 Atomsprengköpfe hergestellt worden seien.[16]

Am 11. Dezember 2006 hat der israelische Ministerpräsident Olmert Israel in die Reihe der Atommächte gestellt. Damit werden im Nahen Osten keine Verhandlungen ohne die israelische Atombombe mehr möglich sein.[17]

Durch die in Deutschland gebauten U-Boote der Dolphin-Klasse hat Israel mittlerweile sogar eine „Zweitschlagfähigkeit aufgebaut. D.h. im Fall eines nuklearen Angriffes, der vermutlich das gesamte Land vernichten würde, könnte Israel den Angreifer immer noch ebenfalls vernichten.

Atommacht Iran?

Immer wieder wird gemeldet, der Iran arbeite an der Entwicklung von Atombomben.[18] Gleichzeitig droht er Israel die Vernichtung an. Nach Ansicht von Experten des Bundesnachrichtendiensts (BND) könnte das Regime schon binnen sechs Monaten (Stand Juli 2009) eine Bombe bauen und diese testen. Nach Erkenntnissen des BND beherrschen die Iraner mittlerweile die komplette Anreicherungstechnologie und verfügen über genügend Zentrifugen, um waffenfähiges Uran herzustellen.[19]

Wie kam die Atomtechnik in den Iran?

Mitgliedstaaten der Euratom unterstützten ein AKW-Projekt im Iran des Schah, Frankreich baute in Chusestan ein Atomkraftwerk. Der Bau wurde 1979 nach der islamischen Revolution unter Chomeini unterbrochen und nicht wieder aufgenommen.[20]

Irans Atomanlagen[21]:

Teheran

Der Tehran Research Reactor mit einer Leistung von 5 MW wurde 1967 mit Hilfe der Vereinigten Staaten errichtet. Der Betrieb wurde auf Brennelemente ausgelegt, die auf 93 % HEU angereicht wurden. Die erste Lieferung erfolgte durch die USA, die nach der islamischen Revolution sämtliche Lieferungen unterbrach. Ab 1987 wurde der Reaktor für den Betrieb mit 20 % angereichertem Uran umgewandelt.

Buschehr

Das Kernkraftwerk Buschehr befindet sich 17 Kilometer südlich der gleichnamigen Stadt am Persischen Golf. Schon 1974 schloss die westdeutsche Kraftwerk-Union AG, ein Joint Venture der Siemens AG und von AEG-Telefunken, einen Vertrag über den Bau im Umfang von vier bis sechs Milliarden US-Dollar ab. Mit dem Bau der zwei Reaktorkerne – der Baubeginn war am 1. Mai 1975 – war die ThyssenKrupp AG beauftragt. Die Bauarbeiten sollten ursprünglich bis 1982 abgeschlossen sein.

Im Januar 1979 wurde der Bau unterbrochen, nachdem im Verlauf der Islamischen Revolution die Wirtschaft des Landes praktisch zum Stillstand gekommen war. Im Juli zog sich die Kraftwerk-Union aus dem Projekt zurück, da sich Iran im Zahlungsrückstand befand. Das Unternehmen hatte bis dahin 2,5 Milliarden Dollar erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war der eine Reaktor zu ca. 85 Prozent, der andere zu 50 Prozent fertig gestellt. Während des Ersten Golfkriegs wurden beide im Bau befindlichen Reaktorblöcke durch mehrere irakische Luftangriffe in den Jahren 1985 bis 1987 stark beschädigt.

1995 unterzeichnete Iran einen Vertrag mit Russland über die Fertigstellung des Reaktors von Buschehr. Die Verhandlungen hierzu begannen bereits 1990. Ab dem 21. August 2010 wurde der Reaktor erstmals mit Brennstäben bestückt, bis zum 5. September 2010 war die Installation aller 163 Brennstäbe in den Reaktor vorgesehen. Am 4. September 2011 wurde das Kernkraftwerk Buschehr erstmals an das Stromnetz angeschlossen.[12]

Natanz

Die durch Flugabwehrsysteme geschützte unterirdische Anlage von Natanz liegt etwa 225 km südsüdöstlich von Teheran in der trockenen Landesmitte. Hier betreibt der Iran ein Projekt zur Urananreicherung. Die Anlage kann nach Informationen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) bis zu 50.000 Gaszentrifugen aufnehmen.

Im November 2009 hatte der Iran 1.800 kg auf 3,5 % angereichertes Uran hergestellt. Am 9. Februar 2010 gab der Leiter der iranischen Atombehörde, Ali Akbar Salehi, bekannt, dass in Natanz mit der Produktion von auf 20 % angereichertem Uran begonnen worden sei. Nach eigenen Angaben benötigt der Iran ca. 120 kg von diesem Material zum Betrieb eines Forschungsreaktors in Teheran. Nun sollen jeden Monat drei bis fünf Kilogramm auf 20 % angereichertes Uran produziert werden, der Tehran Research Reactor benötigt davon 1,5 kg.

Fordo/Qom (auch „Ghom“ geschrieben)

Im September 2009 informierte der Iran wenige Tage vor einem lange erwarteten Treffen zwischen Iran und den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland die IAEO darüber, dass das Land an einer zweiten Anlage zur Urananreicherung baue. Der Atomanlage Fordo bei Qom wird wegen ihrer auf maximal 3.000 Zentrifugen begrenzten Kapazität eine ausschließlich militärische Zweckbestimmung (Hochanreicherung) unterstellt.

Isfahan

Die Universitätsstadt Isfahan gilt als Zentrum der iranischen Kernforschung; dort befindet sich eine Anlage zur Produktion von Brennstäben. In den Anlagen von Isfahan kann Uran auch in das gasförmige Uranhexafluorid umgewandelt werden – ein notwendiger Ausgangsstoff für angereichertes Uran.

Arak

In Arak wird Schweres Wasser zur Moderation von Reaktoren hergestellt. Die Existenz der Anlage in der Nähe Araks wurde erstmals im Dezember 2002 durch Satellitenaufnahmen bekannt, die vom Institute for Science and International Security (ISIS) veröffentlicht wurden.

Karadsch

In Karadsch (ca. 40 Kilometer nordwestlich von Teheran) befindet sich ein Nuklearforschungszentrum für Landwirtschaft und Medizin, das seit 1995 über ein von Belgien geliefertes 30-MeV-Zyklotron und eine von China gekaufte Isotopentrennanlage verfügen soll. Ende der 1990er Jahre meldeten Vertreter des Nationalen Widerstandsrats Iran, dass bei Karadsch ein Reaktor gebaut werde. Russische und chinesische Experten unterstützen die Projekte in Karadsch angeblich. Die Stadt gilt auch als Zentrum der iranischen Raketenindustrie. In der Nähe soll es einen Reserve-Urananreicherungsanlage geben, falls Natanz bombardiert wird. Die Anlage soll mit Laser-Anreicherung funktionieren.

Bergwerk Saghand

Das Bergwerk Saghand liegt etwa 185 km nordöstlich von Yasd. Nachgewiesene Reserven wurden im Bericht zum 2003er Symposium mit 842 Tonnen Uran angegeben. Im November 2004 wurde durch die IAEA festgestellt, dass die Tagesanlagen und die Infrastruktur praktisch fertig gestellt. Die Jahresproduktion soll 50 Tonnen Yellowcake betragen.

Weitere Anlagen:

Die Uran-Aufbereitungsanlage in Gchine (in der Nähe von Bandar Abbas am Persischen Golf) ist nach Schätzungen für die Produktion von 21 Tonnen Uran jährlich ausgelegt. Die Militäranlage in Parchin gilt als möglicher Standort für Atomexperimente.

Eine Übersichtskarte zu den Atomanlagen findet sich hier!

Der technische Stand

Der Iran hat nach Angaben der Wiener Atomenergiebehörde IAEO mehr als 7.000 Zentrifugen in der Atomanlage Natanz installiert.[22] September 2009 gesteht der Iran ein, an einer zweiten Anreichungsanlage zu bauen. Die neue Anlage bei Ghom südlich von Teheran sei groß genug für 3.000 Zentrifugen zur Urananreicherung. Das sei etwa die Menge, die man benötige, um innerhalb eines Jahres das Material für eine Atombombe herzustellen, allerdings nicht genug für einen Atomreaktor, so Experten.[23]

Im April 2012 wurde bekannt, dass iranische Wissenschaftler in Parchin im Jahr 2003 eine Neutronenquelle getestet haben. Mit diesem Bauteil werden bei der Zündung einer Atombombe die benötigten Neutronen freigesetzt. Beteiligt waren u.a. zwei der Wissenschaftler, die im November 2010 Opfer von Mordanschlägen wurden.[24]

Allerdings überraschten alle wesentlichen US-Geheimdienste im Anfang 2012, dass der Iran „derzeit nicht an einem militärischen Atomprogramm arbeite“.[25] Gleichzeitig wird gemeldet, dass der Iran über bereits 110 Kilogramm auf 20 % angereichertes Uran verfügen könnte.[26]

Aktueller Stand:

Bei den Verhandlungen (den sog. 5+1-Gespräche mit den fünf Atommächten und Deutschland) bzgl. des iranischen Atomprogramms in Istanbul wurde immerhin – nicht mehr und nicht weniger – ein neuer Termin erreicht.

Im Streit um das iranische Atomprogramm gilt die Fortsetzung der Gespräche schon als ein Erfolg. Doch die strittigen Fragen sollen erst bei dem Folgetreffen am 23. Mai 2012 in Bagdad auf den Tisch kommen.

Fazit des Autoren:

1. Iran arbeitet derzeit (!) nicht an einer militärischen Nutzung des Atomprogrammes. Vermutlich, wenngleich die „harten“ Beweise noch fehlen, gab es bis etwa 2003 eine militärische Linie, die verfolgt wurde.

2. Das „zivile“ Atom-Programm des Iran ist so aufgebaut, dass jederzeit wieder auf die militärische Schiene gewechselt werden kann: Neutronenzünder sind getestet und vermutlich einsatzbereit, was fehlt ist ausreichend spaltbares Material. Dieses wird auf zwei Wegen beschafft: Zuvorderst über die 20 %-Anreicherung, angeblich für den Forschungsreaktor in Teheran, aber auch die Plutonium-Schiene über einen Schwerwasserreaktor ist offenbar noch nicht aufgegeben.

3. Bei „Bedarf“ wäre – falls ausreichend Spaltmaterial vorhanden ist, vermutlich innerhalb weniger Monate eine Atombombe herstellbar.

Zur Politischen Bewertung:

a) Die Drohung der Vernichtung Israels durch die iranische Führung ist ernst zu nehmen. Allerdings ist ein atomarer Erstschlag durch den Iran auszuschließen, da dieser einem Selbstmord gleichkäme. DIES ist jedem iranischen Politiker bewusst.

b) Eine Vergeltung nach einem Angriff auf den Iran ist dabei aufgrund der Mentalität, der politischen Großlage am Golf und der instabilen Lage sowohl in der Region wie im gesamten arabischen Raum eine völlig andere Ebene. Hier wäre die Reaktion nicht berechenbar.

c) Israels Atomwaffen werden immer mehr zum Problem in der Region. Einzige Möglichkeit wäre die Schaffung eines „atomwaffenfreien Nahen Ostens“, zu dem es mittlerweile mehrere Pläne (u.a. Saudi-Arabien) gibt. Dabei ist eine wirkungsvolle Garantie für die Unversehrtheit Israels erste Bedingung.

d) Alternative wäre ein Wettrüsten in der Region, bei der dann vermutlich auch Saudi-Arabien, Ägypten und weitere Staaten nach Atomwaffen streben werden.

e) Alle Friedensfragen dieser Region werden eine Lösung des Palästinaproblems nicht ausklammern können. Ohne eine dauerhafte Befriedung dieses Konfliktes ist in der Region kein Frieden möglich!

[1] https://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Abruestung/Nukleares/ NVV.html

[2] https://www.mayorsforpeace.de/inhalt/OpedINF20German.pdf

[3] https://www.tagesschau.de/ausland/gachtgipfeljapan12.html

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Kibar-Reaktor

[5] Egmont R. Koch: Atomwaffen für Al Qaida. ‘Dr. No’ und das Netzwerk des Terrors. Berlin: Aufbau-Verlag, 2005

[6] https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/;art122,2341727

[7] https://uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Atomwaffen/mellenthin/html

[8] Die Urenco-Gruppe ist eine Gesellschaft britischen Rechts mit Sitz in den Niederlanden. Sie beschäftigt sich mit der Uran-Anreicherung sowie der Produktion von Urananreicherungsanlagen

[9] https://www.welt.de/print-welt/article161080/Musharraf_Khan_lieferte_Nordkorea_Zentrifugen.html

[10] https://www.heise.de/tp/r4/artikel/15/15829/1.html

[11] https://www.heise.de/tp/r4/artikel/14/14383/1.html

[12] https://www.welt.de/politik/ausland/article4088050/Israel-steht-vor-einer-schweren-Entscheidung.html

[13] https://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-heute/atomwaffenstaaten/israel/index.html

[14] https://www.heise.de/tp/r4/artikel/15/15829/1.html

[15] https://www.stern.de/politik/ausland/:Mordechai-Vanunu-Der-Mann,-Israel/522952.html

[16] https://www.kritische-stimme.de/Vermischtes/greenleft_waffen.htm

[17] https://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/1213/meinung/ 0013/index.html

[18] https://www.heute.at/news/welt/G8-Staaten-setzen-Iran-Atom-Deadline;art414,70990

[19] https://www.stern.de/politik/ausland/:Irans-Atomwaffenprogramm-In-Monaten-Bombe/7 06266.html

[20] https://www.tagesschau.de/ausland/meldung147066.hmtl

[21] https://de.wikipedia.org/wiki/Iranisches_Atomprogramm

[22] https://www.stol.it/Artikel/Politik/Iran-hat-in-sechs-Monaten-die-Atombombe

[23] https://www.stern.de/politik/irans-urananreicherung-alarmiert-den-westen-1510971.html bzw.https://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,651202,00.html

[24] SZ, 14.,15. April 2012: “Nuklearer Grillanzünder”

[25] https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-02/iran-atombombe-geheimdienst

[26] https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-02/iran-atomprogramm-iaea